なぜ「転職できるゲーム」が面白いのか?

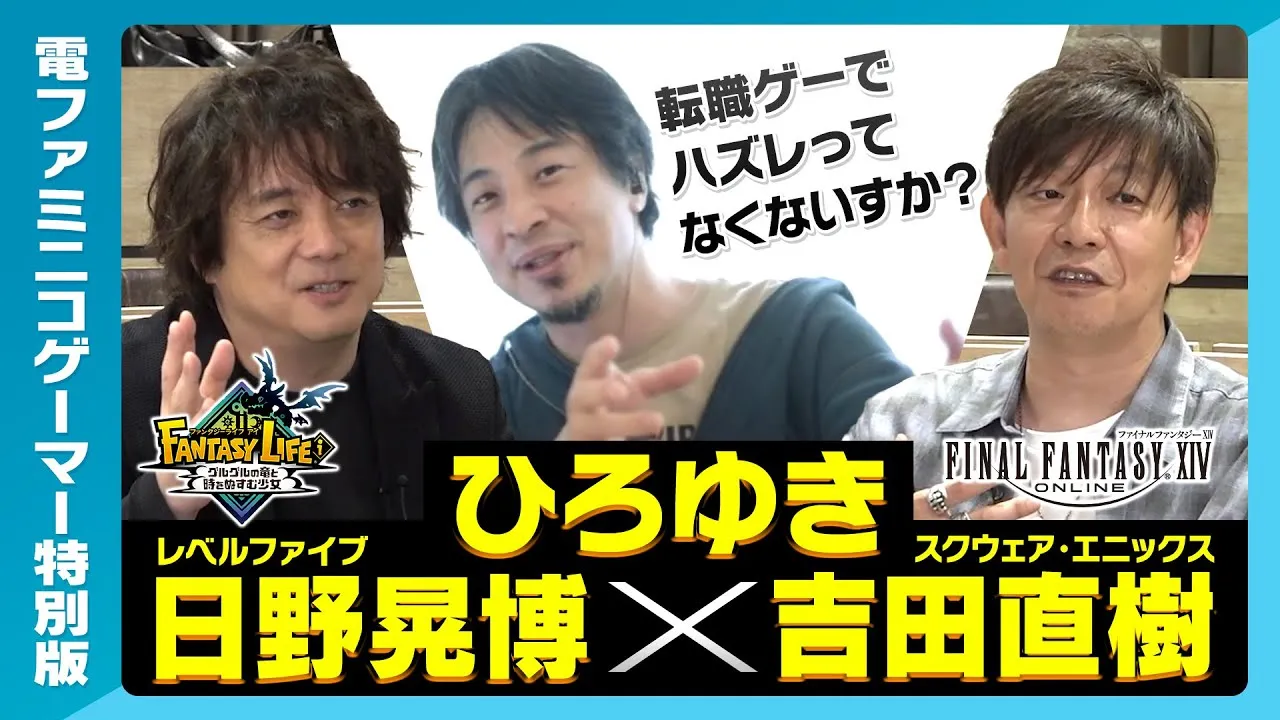

『ファンタジーライフi』の発売を記念して行われたスペシャル対談に登場したのは、レベルファイブの日野晃博氏、スクウェア・エニックスの吉田直樹氏、そして論破王ひろゆき氏。

3人が語るテーマは、「転職システム」の魅力。その深掘りから見えてきたのは、“飽きさせないゲーム設計”の真髄だった。

日野氏:「転職そのものが遊びになる」

『ファンタジーライフi』のキーワードはまさに「転職」。日野氏はこう語ります。

「人って、同じことをずっとやると絶対に飽きるんです。だから、“職を変える”こと自体を楽しめるゲームにしようと思ったんです」

戦うだけじゃなく、鍛冶屋や料理人などさまざまなライフ(職業)を体験できることで、プレイヤー自身が物語を作っていけるのが狙いとのこと。

吉田氏:「1キャラで何でもできる」がFF14で支持された理由

FF14では、ひとつのキャラクターで複数の職業に“転職”できる仕様が導入され、大きな話題となりました。

「“他の職業やってみたいな”ってなったとき、わざわざ別キャラを育てるのってダルいんですよね。だから1キャラで全部できるようにしたんです」

結果的にこれが、MMORPGでの新しい遊び方として定着。プレイヤーごとに違う「遊び方」が生まれ、結果的に長期プレイにつながっているとのこと。

ひろゆき:「転職は合理的。人はすぐ飽きるから」

ひろゆき氏もこのテーマに対して、らしさ全開の鋭い意見をひとこと。

「人って同じことしてるとすぐ飽きるじゃないですか。だからゲームの中くらい、いろんな職業試せたほうが絶対いいですよ」

さらに、「新しい職業を始めたときに、またゼロから成長できるのが面白い」とも語り、レベル上げすらポジティブに楽しむ姿勢を見せました。

“転職”があるから、またプレイしたくなる

ひとつのゲームで複数の体験を味わえる「転職システム」は、プレイヤーの飽きへの対策であると同時に、自分なりの物語を作るツールでもあります。

だからこそ、“転職ゲー”は今、多くのユーザーにとって新鮮で魅力的に映るのかもしれません。

“自由に遊べるゲーム”こそが長く愛される理由

対談の中で3人が強調していたのが、プレイヤーにとっての“自由さ”の重要性。

明確なストーリーやゴールがあるゲームも魅力的ですが、最近のヒット作には「自由に遊べる余白」が存在しています。

日野氏:「自由に動けるようにしただけで、遊びが変わった」

『ファンタジーライフi』の設計でも、“何をするか”をプレイヤーに委ねる方針を重視したそうです。

「自由に動けるようにしたら、それだけで“遊び”の幅が一気に広がったんです。

強制的なクエストよりも、自分で選んでやれる方が楽しいみたいで」

「釣りだけやる」「戦闘はせずにのんびりクラフト」など、プレイヤーごとに全く違う遊び方が生まれているとのこと。

吉田氏:「やりたいことに沿った方が、絶対長く続く」

FF14では、世界観やストーリーの濃さだけでなく、「プレイヤーの選択肢を尊重する作り」も支持された要因。

「何かをやらせるより、“これをやりたい”と思わせることの方がずっと大事。その方が続けてくれるし、飽きにくいんです」

プレイヤー主導でゲーム体験を構築できることで、“義務感”ではなく“気分”で楽しめる仕組みができているそうです。

ひろゆき:「制限があるとやりたくなくなる」

ひろゆき氏も「人間って、やれって言われるとやりたくなくなるんですよね」とニヤリ。

「“なんでもできる”って状態が、一番楽だし、うれしいって人は多いんじゃないですかね。選べるってだけで満足する人もいるし」

“やらなきゃいけないこと”よりも“やってもいいこと”を用意する――それが現代ゲーマーのニーズにマッチしているのかもしれません。

プレイヤーの「自由」をどこまで許容するか

自由すぎても目的を見失い、縛りすぎると離脱される。そのバランスこそが、今のゲーム開発に求められる“さじ加減”。

「遊ばせる」のではなく、「遊んでもらう」――そんな考え方が当たり前になりつつある今、“自由に楽しめる設計”こそがゲームの鍵になっているのかもしれません。

戦わないゲームの時代?“ゆるく楽しめる”のがウケる理由

ゲーム=バトル、という時代はもう過去なのかもしれません。

対談の中では3人とも「最近は“のんびりプレイ”を求める人が増えている」と意見を揃えました。

吉田氏:「癒されたい人が本当に多い」

FF14の開発ディレクターとして数々の“熱いバトルコンテンツ”を手がけてきた吉田氏。しかし、ユーザーからの反応で変化を感じていると語ります。

「昔は“ゴリゴリのレイド”が人気だったけど、最近は“のんびりした空気感”を求める人のほうが多い気がするんです」

特に30代以上のユーザーからは「釣り」や「ハウジング」など、戦いとは無縁のコンテンツが評価されているとのこと。

日野氏:「リラックスして遊べることが価値になっている」

『ファンタジーライフi』も“まったり”を重視した作りになっているそうです。

「バトルしなくても遊べる“癒し要素”が今のニーズ。

リラックスしながらゲームの世界を楽しんでもらえるようにしています」

クラフトや生活系のコンテンツに力を入れた背景には、リアルで忙しい大人たちの“余暇の質”を上げたいという狙いもあるようです。

ひろゆき:「脳みそを使わず遊べるゲームが求められてる」

ひろゆき氏はこの流れを、「現代人の疲れ」に紐づけて解説。

「仕事とかで脳みそ使いまくってる人が、帰ってきてまた頭使いたくないっていうのは、すごく分かりますね」

その上で、「見た目が可愛かったり、音が気持ちよかったりするだけでも、癒しになる」と語り、“ゆるゲー”の本質を端的に表現していました。

ガチゲーから、癒しゲーの時代へ?

「攻略」や「勝利」よりも、ただゲームの世界に身を委ねるような時間。

“ゆるく楽しめるゲーム”こそが、いまのユーザーが求めているものなのかもしれません。

昔のゲームのワクワク感は、いまのゲーム開発にも生きている

「転職」「職業選択」「自由度」──これらのキーワードは、実は昔からゲーマーをワクワクさせてきたものでした。

今回の対談でも、3人が昔のゲーム体験を振り返りつつ、いまの開発にどう活かしているかを語っています。

吉田氏:「FF3のジョブチェンジに衝撃を受けた」

スクウェア・エニックスの吉田直樹氏が影響を受けたゲームとして挙げたのは、ファミコン時代の名作『FF3』。

「最初は戦士だったのに、急に白魔道士になれるとか、当時は本当に驚きでした。

“1キャラで全部できる”って発想がすごかったんですよね」

この体験が、のちのFF14における「1キャラで全ジョブ可能」という設計につながっていると明かしています。

日野氏:「職業を選ぶ楽しさは、今も昔も変わらない」

レベルファイブの日野氏も、「昔のゲームから受けた影響は大きい」とコメント。

「盗賊とか、僧侶とか、職業を選ぶだけで“自分だけの物語”が始まる感じがして。

その感覚って、いまの子どもたちも変わってないと思うんですよ」

『ファンタジーライフi』でもその“選ぶワクワク感”を再現するため、職業ごとにしっかりとキャラクター性を作り込んでいるそうです。

ひろゆき:「昔のゲームって“発見の喜び”が強かった」

ひろゆき氏は、ゲームにおける“未知との出会い”が楽しかった時代をこう振り返ります。

「説明書もろくに読まずに始めて、“こんなこともできるの!?”って気づく瞬間が最高でしたよね」

そのうえで、「今のゲームは親切すぎて、驚きが減った」とも指摘。

“発見させる楽しさ”は、現代ゲームにも取り入れる余地があるのではと語っていました。

「懐かしさ」と「進化」を両立させるゲーム開発

昔のゲームに感じたドキドキや驚き──それを現代にどう活かすか。

ベテラン開発者たちは、その原体験を“いまの設計”に反映させているようです。

ゲームは進化し続けているけれど、ワクワクの源泉は意外と昔と変わらないのかもしれません。

「自由に遊べるゲーム」ってどう作る? 開発者たちの哲学に迫る

プレイヤーに“自由”を与えつつ、“飽きさせない仕掛け”も必要──

ゲーム開発において、自由度と目標設定のバランスは常に議論の的です。

この対談では、吉田氏・日野氏・ひろゆき氏が、それぞれの視点で“ゲームにおける自由”について語りました。

日野氏:「自由すぎても、面白くないこともある」

『ファンタジーライフi』の開発で、日野氏が特に苦労したのが“遊びの自由度”と“目的”の共存。

「ただ自由なだけじゃ、プレイヤーが迷っちゃうんですよね。

ちゃんと“こうすると楽しい”っていう導線も必要で…このバランスがすごく難しい」

一見自由に見えて、実は自然に導かれるような設計を心がけていると明かしました。

吉田氏:「目的はしっかり、でも“やらされてる感”はNG」

FF14でプレイヤーの自由度にこだわり続けてきた吉田氏も、同じくこのテーマに深く向き合っていると語ります。

「やりたいことを選べるっていう感覚はすごく大事。

でも、“目的がないと何していいか分からない”っていう人もいるんです」

そのため、ゲームの中にはあえて“やるべきこと”も用意するものの、それを押しつけず、「気づいたらやってた」くらいの自然さを目指しているそうです。

ひろゆき:「制限の中にある“選択肢”が面白い」

一方、ひろゆき氏は「完全な自由はむしろつまらない」というスタンスを示しました。

「“これとこれしか選べない”中で、自分なりの答えを見つけるのが面白いっていうのはあると思います」

現実世界と同じように、「制約があるからこそ、自由が輝く」──そんな視点でゲームを楽しんでいる様子でした。

“自由すぎない自由”こそが、いまのゲームの理想形?

「何でもできる」と言われると逆に困る。そんなプレイヤー心理に対し、“目的と自由のちょうどいい中間”を作ることが、今のゲーム開発では求められているのかもしれません。

みんなの反応